オフィスから飛び出すと、すぐに箱にぶつかりました。廊下の向こう側で、3人の同僚が話をやめて振り返って私を見ました。ひどく人目を気にしました。自分の容姿が不快なのは分かっていますが、自分の容姿がどんなものか、自分でもよく分かっていません。私は大陸の向こう側で、ノートパソコンで半ロボットのようなアバターを操作しています。本能的にトイレに行って、整形手術を受けたばかりの患者のように鏡を見たいと思いましたが、どうやってドアを開ければいいのか分かりません。恥ずかしさのあまり、くるりと向きを変えて立ち去りました。

3,000マイルも離れた世界に投影された自分の姿が、私の貴重な職業的尊厳の蓄えを燃やし尽くしている。私は形を失い、孤立している。文字通り、制御不能だ。避難場所を求めて、酔っ払いのようによろめきながら、記事編集者のキュービクルに入った。普段なら、彼女はフレンドリーでプロフェッショナルな態度で私に挨拶するだろう。しかし、彼女は恐怖に笑い、仕事をしていることを示すために身構えてモニターを私に向ける。私は私たちの信頼関係を取り戻そうと何か面白いことを言おうとするが、彼女には聞こえていないようだ。ポピュラーサイエンスの他のスタッフが彼女のキュービクルに集まる中、私は画面下部にチャットウィンドウがあることに気付いた。「音声はないの?」と私は入力した。愛想はいいがぎこちない女性の声が私に代わって質問する。「音声があるはずだ」と同僚が言うのが聞こえる。「バッテリー残量が少なくなっています」と画面に表示された。どうやら電源プラグを抜かれて長時間放置されていたようで、充電ステーションに戻れないのは明らかだ。罵詈雑言を連発し、全員解雇を約束する。女性の丁寧な単調な言葉が私の怒りの叫びの途中で途切れた時、画面がフリーズした。私のアバターは死に、同僚のキューブにぎこちなく取り残された。カリフォルニアの私のデスクの画面も真っ暗になった。私はパニックに襲われた。3000マイルも離れた世界に投影された自分の姿が、私の貴重な職業的尊厳を蝕んでいる。私は形を失い、孤立している。文字通り制御不能だ。

* * *

テレプレゼンスロボット、より正確にはリモートプレゼンスデバイス(RPD)は、20年近くもの間、テクノロジー業界にとっていわば白鯨のような存在でした。エンジニアたちは、それらを支えるプロセッサ、小型マイク、カメラ、センサー、そして安価で高速なブロードバンドさえ持っていませんでした。しかし今ではそれらを手に入れ、ここ5年間で、真に機能的なデバイスを初めて発表する企業が次々と登場しました。ここ18ヶ月だけでも、少なくとも5社が新製品を発表しました。その内容は、iPhone用の小型リモコンクレードルから、車1台分もする大型のローリングプラットフォームまで多岐にわたります。熟練労働者の価値が上昇するにつれ、これらの企業はオフィス間の地理的な障壁を取り除く方法を見出し始めています。

『ポピュラーサイエンス』編集長として、私はニューヨークに拠点を置く雑誌をカリフォルニアの遠隔地オフィスから率いるという、ユニークで複雑な立場にあります。数週間ごとにサンフランシスコ・ベイエリアの自宅とマンハッタンのオフィスを行き来し、雑誌の24人ほどの編集者やデザイナーと直接顔を合わせる機会を設けています。それ以外の時間はメールと電話で連絡を取り合っています。また、2つのオフィスそれぞれに、間に合わせのテレビ会議システムを構築しました。しかし、雑誌の運営はダイナミックで絶え間ない仕事であり、かなりの即興性を必要とします。Skypeではそれが難しいのです。

1年半この働き方を続けた後、何か新しいことに挑戦したいと思っていました。妻がもうすぐ二人目の子供を出産する予定だったので、出張を減らす方法が必要でした。様々なリモートワーク・パートナー(RPD)を試してみれば、少なくとも少しは笑いが生まれ、せいぜい仕事に対する新しい視点が得られるだろうと考えました。ですから、リモートワークの企業に自己紹介の電話をかけ始めた時、もっと大きく重要な問いがあることに気づきませんでした。それは、同じ建物にいなくても、同僚として知的にも感情的にも共に働き、繋がることは可能なのだろうか、ということです。

この問題を検討したのは私が初めてではありません。1995年、カリフォルニア大学バークレー校のエンジニア兼コンピュータサイエンティスト、エリック・パウロス氏が小型飛行船を会議場に飛ばし、それを通して人々と会話しようと試みました。人間が立っているスペースよりも小さいサイズに設計されたこの飛行船は、600グラムのペイロード(ビデオカメラ、マイク、遠隔操作システム)を搭載し、飛行者は遠隔地にいる人と会話するための操縦手段を得ることができましたが、相手の顔を映す手段はありませんでした。1997年、パウロス氏と指導教官のジョン・キャニー教授は「遠隔身体化」に関する論文を発表しました。これは遠隔プレゼンスに関する最初の広く認知された論文の一つであり、「安価でシンプル、ネットワーク化された遠隔操作型移動ロボット」について詳述していました。彼らは時代をはるかに先取りしており、論文の中でそのことを認めています。「現実的に言えば、大多数の人々が目の前の現実世界と遠隔身体化された世界の現実をシームレスに行き来することに安心感を覚えるまでには、長い時間がかかるでしょう。」

16年経った今でも、彼らが述べた快適さを実現するのは、いまだに信じられないほど難しい。

* * *

RPDは電子機器の新しいカテゴリーを代表するものですが、実際にはありふれた部品を斬新で興味深い方法で組み立てた集合体です。必要なのは、頭脳、移動手段(車輪、トレッド、ボールなど)、視覚と操縦手段、そしてもちろん、スクリーン、カメラ、そしてマイクです。現在市場に出回っている10数種類の製品の中から、手頃な価格のものから高価なもの、充実した機能を備えたものから必要最低限の機能のものまで、幅広い製品をテストしたいと考えました。そして、4つの製品に絞り込みました。

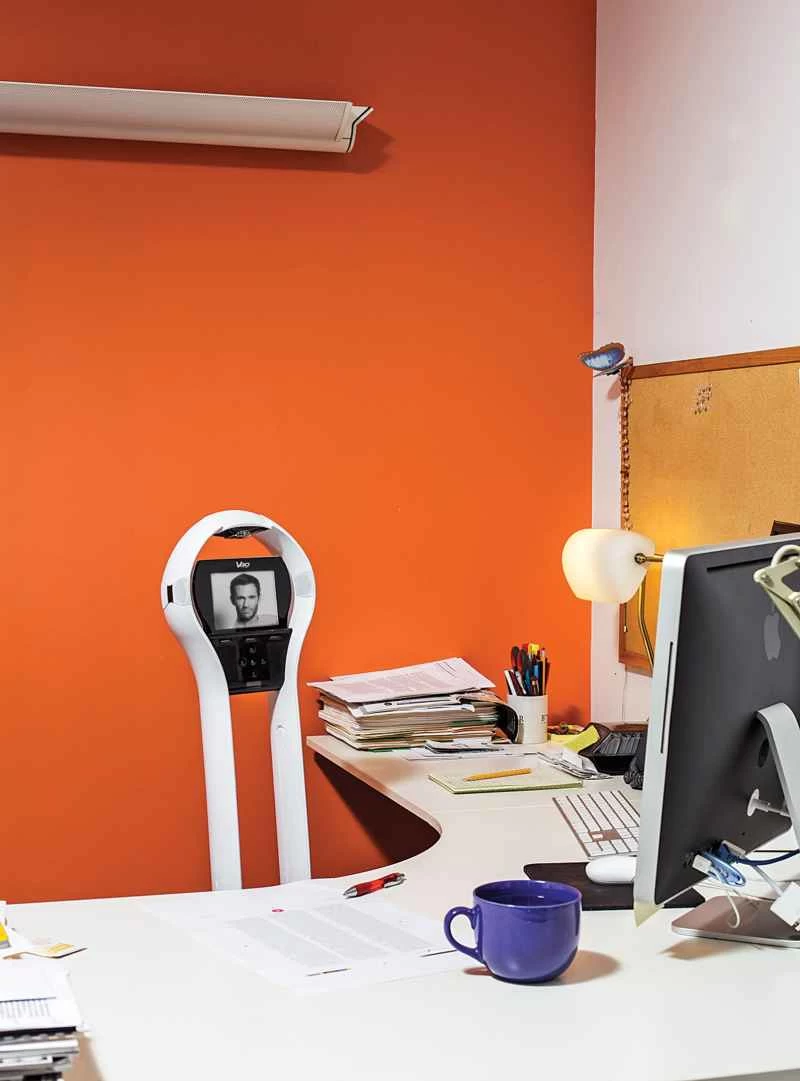

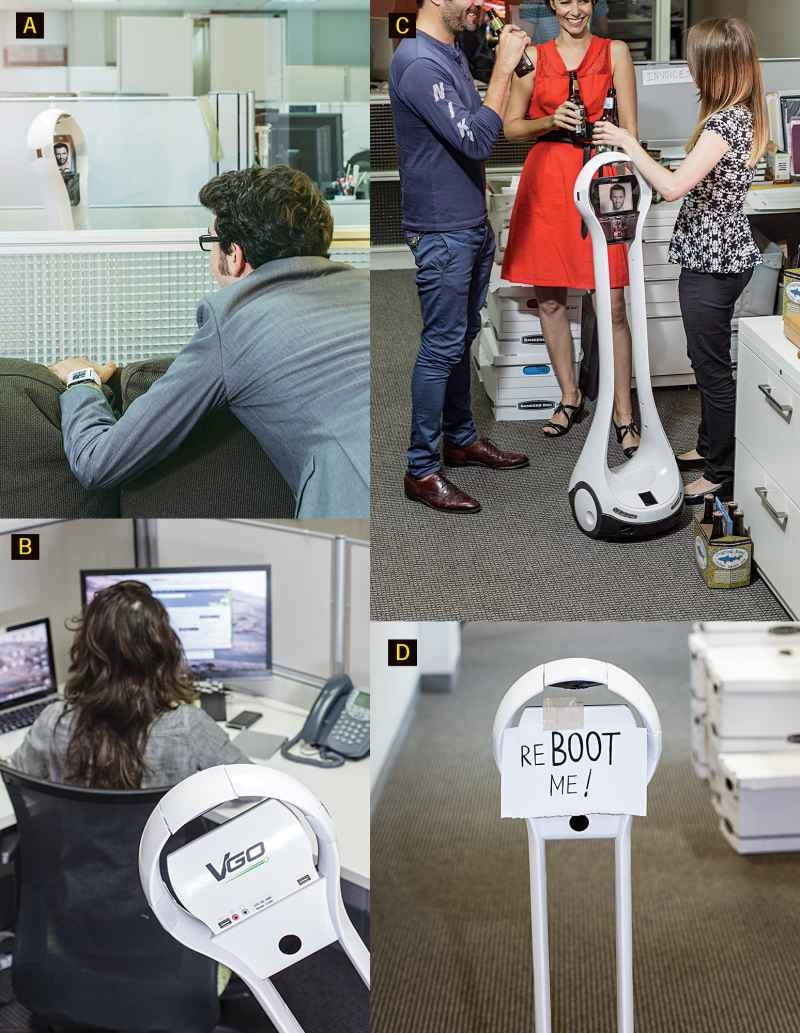

最初に登場したのはVGoで、2011年に発売され、昨年はNFLプレーオフ中のVerizonのCMで話題になった。初期のApple製品のようなエレガントなプラスチックのラインを持つ白色のデザインのVGoは、その小柄な体格とは相反する、邪悪なロボット皇帝のようなスタイリングをしている。高さ4フィート(オプションで高さを12インチ延長すると8ポンドと1,690ドルが加算される)のVGoは、身長6フィート7インチの私にとって、みんなを見上げるという慣れない体勢に立たせてくれた。そして私は、まるでナポレオンに敗北したエイリアンのレーザー兵器のように、人々に向かってVGoのLEDヘッドライトを点滅させた。私の顔が映し出された画面が小さかったため、何人かの人がまるで幼児に話しかけるように膝に手をついて身をかがめた。私はそのとき、特に自分が上司らしく感じたわけではなかった。

次に試したのはAnybotsのQB。見た目も親しみやすく、かなり背の高いデバイスで、乗ってみるとずっと快適でした。汚れに強く、大きな車輪を備え、携帯電話の送信機も搭載しているので、屋外でも安心して使えます。エレベーターに乗せて外に出ることも一瞬考えましたが、警備員に止められるのが怖く、盗難も怖かったです。QBには下向きのカメラが搭載されており、特定の障害物を避けて自動的に進路を調整してくれるので、非常に便利です。しかし、音声と映像のクオリティがいまいちだったため、誰もが本能的に身を乗り出して、相手の話を聞き、また相手に聞いてもらう必要がありました。たとえ目と目を合わせて会話をしても、会話は緊張感に満ちていました。

全く違うものを試してみたくて、Romotiveのオフィスを訪れた。同社は最初の製品、Kickstarterで一部資金調達に成功した、ユーザーが運転して移動できるiPhoneマウントを発売したばかりだった。遠くにいる孫を追いかける祖父母のような存在だ。可愛くて機能も充実しており、価格も手頃(たったの149ドル)だが、高さがわずか数インチしかないので、会議テーブルの上で転がりながら、全員の顔を覗き込むような気にはなれなかった。

3回の試行錯誤を経て、それぞれのRPDには長所があるものの、上司として必要な柔軟性や威厳を与えてくれるものはないと感じ始めていました。そこで、スコット・ハッサンに連絡しました。

* * *

ハッサンはスタンフォード大学でGoogleのオリジナル技術を担当したエンジニアで、ロボット工学のパイオニア的存在であるウィロー・ガレージの創業者でもある。現在は、ビームと呼ばれる遠隔プレゼンス装置を開発するスータブル・テクノロジーズのCEOを務めている。パロアルトの彼のオフィスに到着した時、彼はなぜ私が(彼の言葉を借りれば)肉体を持って訪ねてきたのかと当惑しているようだった。なぜ彼の装置を使って訪ねなかったのか? 最初は、それは見え透いたお決まりのネタのように聞こえた。役に立たないカメラやペン、車に威厳を与えるためにCEOがよく使う、シリコンバレーのカルト的なプロパガンダのようなものだった。しかし、工場のフロアを歩いていると、同僚たちが次々とビームに乗って通り過ぎ、気さくに挨拶を交わしていた。私は、キッチンのような場所に座っている若いエンジニアに出会った。彼はここ数年、一日も欠かさず世界を旅しているという。彼は現在、サンタフェでコーディングをしており、昼休みはスキーをしている。それ以前はハワイで働いており、昼休みはサーフィンをしていた。

ハッサンは製品名を動詞のように使っています。保護者面談に出席するときは、車で街中を移動しなくて済むように、ビームで連絡を取ります。旅行中は、子供たちの寝る時間にビームで連絡を取ります。父親の家にもビームで連絡を取り、挨拶をします。

彼はBeamをテストしている企業の数を明かそうとはしなかったが、自社製品に「飛びついた」企業はないと認めている。しかし、リモートプレゼンスデバイスの可能性は理論上、計り知れない。思いつく限りのほぼあらゆる業界で、画期的な効率化が実現可能だ。AnybotsのCEO、デイビッド・ローガン氏によると、ある小売チェーンが、顧客の流れに応じてQBを介して複数の店舗間を「移動する」中央販売員の実験を行っているという。

しかし、社交的な部分をマスターするのが一番難しいとハッサンは言う。そして、ビームは信頼関係を築くように設計されている。Wi-Fiが途切れるとすぐにシャットダウンするので、誰かがうっかり立ち去ってしまうことはない。(VGoでは、頻繁に再接続しなければならず、視界が途切れた場所から遠く離れた壁に何度も追いかけられるという状況に陥った。遠隔地にいることで、まるで記憶喪失の飲酒エピソードのようだ。)ビームには状況を記録する機能がなく、同僚がビームが近くにいる時に自己検閲することはない。また、QBやVGoのように障害物を検知して回避するセンサーシステムも搭載されていない。ハッサンは、同僚間の信頼関係を築くには、人間のオペレーターが明らかに、そして完全に主導権を握っている必要があると考えているからだと言う。

ハッサンは、ビームはロボットではないと主張する。「ロボットという言葉では本質を捉えきれない」と彼は言う。そして、それが彼の創造物、つまり人間の乗り物こそが、私がこれまで見てきた遠隔プレゼンスの最も機能的な近似物となっている理由だ。

ロボット上司としての経験を通して、成功するRPDについて多くのことを学びました。まず、設計とエンジニアリングが重要です。画面、マイク、スピーカー、バッテリー、モーターだけでは不十分です。画面は大きく鮮明で、目の高さに設置する必要があります。マイクは会議で最も遠くにいる人の会話も拾う必要があります。スピーカーは声を張り上げなくても聞こえるものでなければなりません。バッテリーは1日中持続する必要があります。モーターは、近づいてくる清掃員の掃除機のような音を立ててはいけません。

デバイスがこれらすべての基準を満たしている場合(Beamだけがそうだったように)、ユーザーはその存在を忘れる(あるいは少なくとも無視する)ことができます。そして、そこが肝心です。デバイスが参加者に調整を強いる場合、会話はせいぜい目新しいもの、最悪の場合、迷惑なものにしかなりません。デバイスが発言したり身をかがめたりする明確な理由を与えない場合、デバイスは周囲の環境に溶け込み始めます。会話は均衡し、最終的にはやり取りはごく普通のものになります。

そして、リモートワークの真のメリットが発揮されるのはまさにその時です。同僚がテレビ会議で私と話すのを待つのではなく、すぐに参加できます。デザイナーが壁に貼ったレイアウトを見せたい時は、彼のオフィスで一緒に見ることができます。ゲストとの何気ない会話から素晴らしい記事のアイデアが浮かんだ時も、編集者が私を呼んで紹介してくれます。Beamのトライアル版はあと数ヶ月しか使えませんが、もうBeamなしの生活は恐ろしいと感じ始めています。

普段は大胆不敵な編集長も、私が近づくと後ずさりする。「離して」と冗談めかして言う。リモートワークについて私が学んだ2つ目のことは、スマートな設計とエンジニアリングが誰にとってもうまくいくとは限らないということだ。私のオフィスには、Beamを扱えない人が何人かいる。普段は大胆不敵な編集長も、私が近づくと後ずさりする。「離して」と冗談めかして言う。(私はできる限り彼女のキューブに転がり込む。)ウェブ編集者の1人は、私が通り過ぎるのを見ると本能的に写真を撮ろうとするが、実際には話しかけてこない。どうやら、私たちの間にもう一つスクリーンを置いた方がいいらしい。

リモートワークで人と人の間の物理的な距離をなくせるかと問われれば、答えは「ノー」です。例えば、ビームは触れ合うような親密さは提供できませんし、誰かに飲み物を手渡すこともできません。だからこそ、リモートワークは職場でこそ意味を持つのです。一緒に働く人々は、ありがたいことに、職業倫理というルールによって本質的に制約を受けています。そもそも、職場で触れ合うべきではないのです。

しかし、ポピュラーサイエンス誌のスタッフのほとんどにとって、ビームは上司の許容範囲、いやむしろ便利な延長線上にある。同僚たちが最新のナーフガンを見せようと近づいてくる。高解像度カメラのおかげで、表紙のスケッチをズームインできる。みんなが挨拶してくれる。

全社員会議は通常電話会議で行いますが、Beamのおかげで、低レベルのコミュニケーション手段にありがちな、気まずい沈黙や同時発言といった問題がなくなりました。同僚は私が発言しようとしているかどうかがわかるので、会話がより自然に進みます。確かに、時々「ロボット専用」のWi-Fiネットワークがダウンすることもありますが、それは想定内です。BeamはAT&Tよりも通話が切れる頻度が低いです。

そして最近、職場でBeamをオフィスならではの方法でテストする機会がありました。ある編集者が、数分間だけ個人的に話を聞いてもいいかと尋ねてきました。普段なら、彼女はオフィスに飛び込んで携帯電話から電話をかけてくるはずです。ところが私は、Beamが大丈夫かどうか尋ねました。

クリックすると、スタッフを死ぬほど怖がらせる 4 つの方法が表示されます。

私は彼女の後を追って廊下を歩き、開いたドアをくぐり、後ろで閉めるように頼んだ。静かに彼女の方を向き、前後に体を滑らせて程よい距離を保った。彼女は座り、話し始めた。

何を話したかは言いませんが、上司と部下が交わすような、何十回もあるようなプライベートな会話の一つでした。もしかしたら、彼女は扱いにくい同僚のことで助けを求めていたのかもしれません。昇給を希望していたのかもしれません。あるいは、別の仕事を紹介されたのかもしれません。重要なのは、私が関心と心配の表情を見せていること、そして彼女が事情を説明する際に私が落胆して頬をふくらませているのが聞こえていただろうということです。私たちはしばらく話をしました。それは微妙で複雑な会話でしたが、どういうわけか、ビームは私たちそれぞれが託した感情をしっかりと伝えてくれました。10分も経たないうちに、問題は解決しました。彼女は私に感謝し、立ち上がりました。「ロボットがこんなことをするのは変でしたか?」と私は尋ねました。

「全然大丈夫よ」と彼女は少し間を置いて言った。「もう慣れたわ」

ジェイコブ・ワードは同誌の編集長です。この記事は2013年11月号の『ポピュラーサイエンス』に掲載されました。