デニス・アーボ・ソーレンセンさんは9年前、花火を扱っている最中に左手を失いました。それ以来、義手を使ってきましたが、今回のような義手は初めてでした。昨年、ヨーロッパのエンジニアチームが彼のために、上腕に残っている神経に直接接続する義手を製作しました。これにより、義手は腕を通して脳に触覚を伝えることができるようになりました。さらに、ソーレンセンさんは何かを掴もうとした時、ただ意識するだけで義手を動かすことができました。

「感覚フィードバックは信じられないほどでした」とソレンセン氏は声明で述べた。「物を手に持ったとき、柔らかいのか硬いのか、丸いのか四角いのかを感じることができました。」

「9年間も感じられなかったものを感じることができた」と彼は語った。

彼の感覚義手は実験段階のプロトタイプだったため、研究者は実験用医療機器に関する欧州の法律に従い、1ヶ月装着後にインプラントを外さなければなりませんでした。しかし、ソーレンセン氏は義手を装着したまま、ボトル、野球ボール、ミカンを区別したり、物を軽く、中程度に、あるいは強く押すなどの動作を研究者に実演しました。これらの動作を行う際は目隠しとヘッドホンを着用し、触覚だけで操作できることを証明しました。

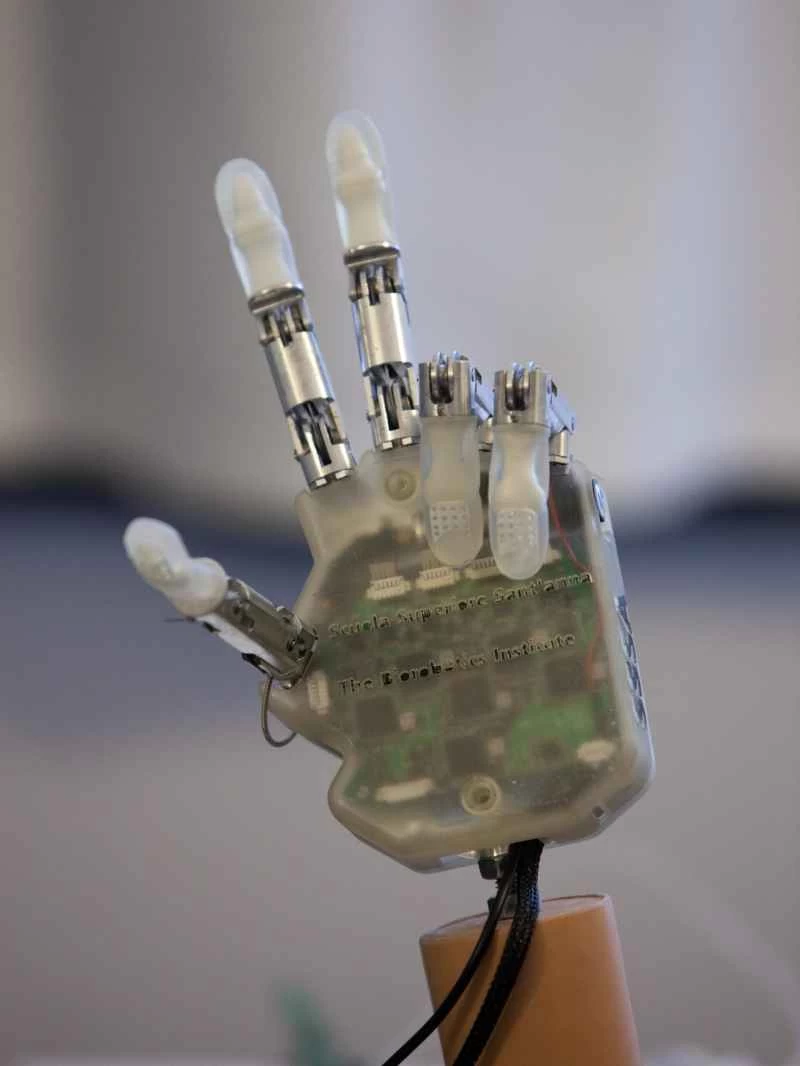

彼は必要に応じてロボットの触覚を使って握り具合を調整することさえできた。「私たちがしたのは、この触覚情報を提供することでした」と、このハンドの主任エンジニアであるシルベストロ・ミチェラ氏は語る。「握っている間の力をリアルタイムで調整するために、この触覚情報を利用したのは初めてです。」ミチェラ氏は、イタリアのサンタナ高等学校とスイスのローザンヌ連邦工科大学のロボット工学研究者である。

このインプラントは、自然な触覚を持つ義肢を開発するという、研究者による世界的な取り組みにおける新たな一歩です。触覚は日常生活の多くの作業に不可欠です。触覚がなければ、義肢装着者は手に取るものを目で見て、バナナやコーヒーカップをしっかりと、しかしきつく握っていないかを判断する必要があります。これは確かに機能的ではありますが、ハンマーから卵まであらゆるものを無意識のうちに楽々と握ることができる、自然な手を持つ人の感覚とは程遠いものです。

他の研究者も、ソーレンセン氏の手と同様の感覚を持つ実験的な義手を開発し、人間で実験しました。注目すべき実験の一つは、実は10年前に行われました。私が話を聞いた外部の研究者たちは、ソーレンセン氏の手は更なる進歩だと語っています。皆が感銘を受けたのは、ミセラ氏と彼のチームがソーレンセン氏の触覚を詳細に記録した点です。デンマーク在住の36歳の研究ボランティアである彼は、手の作成者のために700もの個別の作業を行いました。

「彼らは、このフィードバックをユーザーに与える価値を実際に示し、ある意味では、実際の使用環境において、神経との埋め込み型インターフェースを正当化しました」と、人間の感覚補助器具を製作し研究しているケース・ウェスタン・リザーブ大学の生物医学エンジニア、ダスティン・タイラー氏は言う。

「私の見解では、そのボランティアは科学に大きな貢献をしている」と、米国立神経疾患・脳卒中研究所のシステムおよび認知神経科学プログラムディレクターで、今回の研究には関わっていないダオフェン・チェン氏は言う。

もちろん、タッチ操作可能な義肢が多くの人に利用できるようになるまでには、まだ長い道のりがあります。ソレンセン氏の実験用義手は、残された課題、そしてミセラ氏やタイラー氏を含む多くの研究者が現在取り組んでいる課題を示しています。

義手を作るには、外科医がソレンセン氏の神経に直接電極を埋め込む必要がありました。このような電極が体内でどれくらい持続するかについては、さらなる研究が必要です。(「電極がまた摩耗してしまった」という理由で、追加の手術を受けなければならないのは誰も望んでいません。)また、コンピューターハードウェアの問題もあります。ソレンセン氏の義手は、センサーが感知した情報をソレンセン氏の神経と脳にとって意味のある電気信号に変換するために、高度な計算処理を行っていました。そのため、義手は計算を実行するためにノートパソコンに接続され、その後再び神経に接続されました。研究者たちは、コンピューターを小型化し、インプラントにぴったり収まるように取り組んでいます。

ミセラ氏と彼のチームは本日、ソレンセン氏のインプラントに関する研究を「サイエンス・トランスレーショナル・メディシン」誌に発表した。