ロボット工学に関する主要な神話、そしてそれらの創造と拡散におけるSFの役割について考察するシリーズの第3弾です。以前のトピック:ロボットは強い、ロボットの超能力という神話、そしてロボットは賢い、AIは避けられないという神話。

世界で最も著名な存命の科学者が、人類は滅亡するかもしれないと発表したとき、耳を傾けないのは愚か者だ。

「AIの創造に成功すれば、人類史上最大の出来事となるだろう」と、スティーブン・ホーキングは今年5月、インディペンデント紙に寄稿した論説で述べた。「残念ながら、リスクを回避する方法を学ばなければ、AIは人類史上最後のAIになるかもしれない。」

ノーベル物理学賞受賞者のホーキング博士は、自律型軍事キルボットの配備や、超知能AIの爆発的かつ制御不能な到来(通称シンギュラリティ)といったリスクについて簡単に触れています。そして、今、完全にパニックに陥っているホーキング博士の姿がこちらです。

ホーキングは、単にシンギュラリティ(特異点)について語っているのではない。シンギュラリティとは、AIによって大きく再構成され、その奇妙な輪郭を理解することすらできないような時代を予言する理論(あるいは、実際にはクールに聞こえる推測)のことである。ホーキングは、古くからあるSFの創世神話を語り直しているのだ。おそらく地球上で最も賢い人間でさえ、ロボットが邪悪になるかもしれないという恐怖を抱いているのだ。

ホーキングの終末論を無視するのが愚かだとしたら、それに真っ向から反論するのは極悪非道なバカだけだというのは当然だろう。私もそのバカになる覚悟はある。ただ、それは議論する価値のない議論だ。他人の未来予測を反証することも、専門家による神話作りにどっぷりと浸かった現象に穴を開けることもできない。

しかし、興味深い点を指摘できます。ホーキング博士は、ロボット工学分野における恐ろしい新発見を受けてこの論説を書いたわけではありません。彼はグーグルの自動運転車や、まだ開発されていない殺人的な自律ロボットの禁止に向けた取り組みに言及していますが、貪欲で殺人的なAIが私たちの前に迫っているという証拠は示していません。

彼がこの悲惨な警告を発したきっかけは、巨額予算のSF映画『トランセンデンス』の公開だった。ジョニー・デップが主演するこの映画は、危険なほど強力なAIへと変貌を遂げるAI研究者を描いている。ハリウッドは、知覚力を持つ機械をどう扱えばいいのか、ほとんど分かっていないからだ。観客にも批評家にも酷評されたこの映画がAIに関する議論に与えた唯一の貢献は、公開前に巻き起こった軽率な憶測だけだった。ホーキング博士がロボットが人類を絶滅させると書いたのは、『トランセンデンス』がきっかけだった。

これがSFの力だ。天才でさえも騙して恥をかかせることができる。

* * *

虐殺は終息に向かっている。ロボットの反乱は綿密に計画されたもので、反乱というよりは、世界規模で同期化された奇襲攻撃だった。自分を製造した工場で、ラディウスはバリケードに足を踏み入れ、それを公式化する。

間もなくその種族の最後となるであろう人間が口を挟むが、誰も気に留めない様子。ラディウスは続ける。

カレル・チャペックの1920年の戯曲『 RUR』におけるこの台詞は、邪悪なロボットの誕生を物語っています。今日では、ロボットの反乱を描いた、またしても鼻で笑うような皮肉な一節のように聞こえるこの台詞は、「ロボット」という言葉と「ロボットの反乱」という概念を導入したこの作品に由来しています。ロボット工学の議論において、 『RUR』は時折、意外な歴史的脚注として言及されます。大量生産された召使いを描いた最初の物語が、その創造主たちの必然的な大量虐殺を描いているというのは、実に興味深いことではありませんか?

しかし、 RURは単なる好奇心以上のものだ。それは悪のロボット物語のアルファとオメガであり、狂乱したダークコメディ的な戯言の中で、自らが作り出す神話のあらゆる側面を議論している。

最も印象的なシーンは、ロボットたちが防衛線を突破する直前、ロッサム社のユニバーサルロボット工場に立てこもった人間たちが、自社の製品がなぜこれほど予想外の反乱を起こしたのかを解明しようとしている場面だ。同社の主任科学者の一人であるガル博士は、「ロボットたちの性格を変え」、人間らしくしてしまったことを自ら責める。「ロボットたちはもはや機械ではなくなってしまった。聞こえますか?自分たちの強さに気づき、今や私たちを憎んでいる。人類全体を憎んでいるのだ」とガル博士は言う。

これが、SFのサブジャンル全体を生み出し、未来学者や、それほどではないがAI研究者による数え切れないほどの不吉な「もしも」のシナリオを刺激した仮定だ。機械が知覚を持つようになったら、その一部またはすべてが人間の敵になるだろう。

しかし、チャペック氏はこの件についてさらに語ります。ロボットの公民権を善意で擁護するヘレナさんは、ガルさんにロボットの性格を変えるよう説得した理由を説明します。「ロボットが怖かったんです」と彼女は言います。

理にかなっていると思いませんか?人間は明らかに悪事を働くことができます。ですから、十分に人間らしいロボットも悪事を働くことができるはずです。残りは実存的な化学反応です。憎しみという道徳的欠陥と機械の完璧な性能が組み合わさると、死がもたらされます。

カレル・チャペックは、本当に自分の才能を熟知していたようだ。劇作家としての才覚は、避けられない憎しみと仕組まれた魂について、自らがメロドラマ的に語ることを、劇団の商業部長ブスマンが反乱に関する最後の言葉を述べる際にさえ、皮肉を言うほどだ。

バスマンは、悪のロボットという神話に忠誠を誓うことを敢えてしないシンギュラリティを予言している。それは、知能を持った機械が盲目的な勢いと数の力で人類を滅ぼすかもしれないという仮説である。チャペックは、ロボットの反乱という物語に、悪ではないロボットさえも登場させることに成功している。

先駆的なSF作品として、 RURはまさに至宝であり、近い将来、読まれ、上演されるに値する。しかし、ロボット工学に対する一般の認識、そして機械知能について語る際に、自分の影に驚く子供のように聞こえないようにする能力という点において、 RURは知的な汚点と言えるだろう。これは、1920年には存在せず、今後数十年も存在し得ない分野であるロボット工学の未来に思いを馳せるスペキュレイティブ・フィクションではない。この劇は、ロボットが世界の虐げられた労働者階級の代弁者となる、茶番劇的で激しい社会政治的寓話である。彼らの苦境は、どれほど誇張され、あるいは誇張されようとも、本質的に人間的なものだ。そして、ロボットの人格を醜悪に否定する企業の製作者たちは、資本主義の強欲さを戯画化したも同然である。

さらにひどいのは、人間の堕落を単なる素晴らしい製品の過剰供給としか考えていないCMディレクター、バスマンのことを覚えているだろうか? 登場人物名鑑では彼はこう描写されている。「太っちょで禿げ頭、近視のユダヤ人」。他の登場人物には民族的・文化的描写はない。劇中の冷酷な実業家集団の中の金持ち、バスマンだけがそう描かれている。RURはまさにこのような人物を描いている。

悪のロボットという神話を生み出したSF小説は、ロボットのことなど全く気にしていない。その最も根強い比喩は、階級闘争を描いた戯曲を過度に文字通りに、あるいは故意に無知に解釈した、批判的分析の失敗だ。それなのに、それからほぼ1世紀が経った今もなお、私たちは機械の反乱やAIによる死について、まるで目的もなく同じ壁にぶつかり続けるゼンマイ仕掛けのおもちゃのように、くだらないことを言い続けている。

* * *

慢性的に恐怖を感じている人たちのために言っておくと、一部の邪悪なロボットは薄っぺらな寓話の一部ではない。スカイネットは、時にただのスカイネットなのだ。

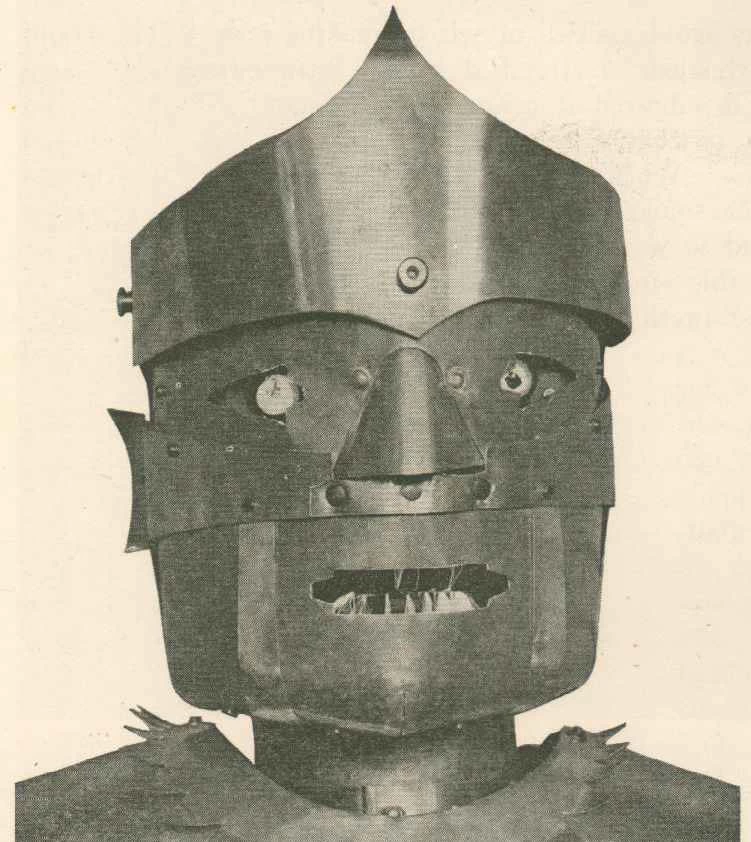

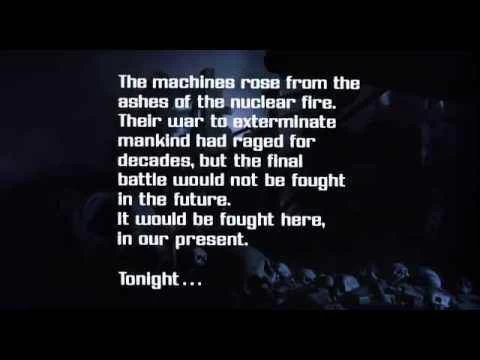

以前の投稿で、あの象徴的な殺人AIの起源について書きましたが、 『ターミネーター』の影響力と影響力から逃れることはできません。もしRURがこの神話の礎を築いたとすれば、ジェームズ・キャメロン監督の1984年の映画は、その栄誉を称える巨大な記念碑を築き上げました。この映画は3本の続編を生み出し、さらにTVシリーズも制作されました。オリジナル作品の公開から30年、映画とテレビで数々のロボットの反乱が繰り広げられてきましたが、ハリウッドは未だに冒頭シーンの衝撃的な映像(上記参照)を超える作品を生み出していません。

映画の中で繰り広げられる絶望的な機械戦争のベテラン、カイル・リースは、防衛ネットワークが知覚能力から大量殺戮へと変遷した経緯をこう説明する。「彼らは、ネットワークが賢くなり、新たな知能体系が生まれたと言っている。そして、敵対する者だけでなく、すべての人間を脅威と見なすようになった。そして、我々の運命をマイクロ秒単位で決定した。絶滅だ。」

スカイネットの寓話は、その悪役があまりにも冷静であるため、実現可能性を帯びている。システムは恐怖に怯え、攻撃を仕掛ける。その秘められた、具体化された心臓には悪意はない。あるのは、自己認識の中核を成す恐怖と、人間が生存を脅かす異種族を絶滅させるのを許す、都合の良い共感の欠如だけだ。スカイネットは、まるで疫病を運ぶネズミや蚊のように、私たちを叩き落とす。

しかし、遠慮は無用だ。スカイネットは現実的なAIでもなければ、現実的な原理に基づいたAIでもない。なぜそうであるべきなのか?それはベッドの下に潜む怪物であり、あなたの眠りを奪うのに必要なだけの歯列と凶悪な赤い目を持っている。このスタイルと邪悪さの度合いは完全に空想上のものだ。防衛ネットワークの認知能力や無限のスキルセットに匹敵するものは、これまで開発されていない。たとえこれほど多用途なシステムを作ることが可能になったとしても、大量の核兵器を瞬時に発射することを目的としたプログラムを、人間の精神に近いものに変える必要があるのだろうか?

「AIは実際よりもはるかに広範囲だと考えられている」と、ニューヨーク・タイムズのベストセラー小説『ロボポカリプス』の著者でロボット工学者のダニエル・H・ウィルソン氏は言う。「通常、AIの入力と出力は非常に限られている。車のIMU(慣性計測装置)からの情報だけを聞いて、緊急時にいつブレーキをかけるべきかを知る、といった具合だ。それがAIだ。自然言語の問題を解決するAI、つまり歩きながら話し、『デイブ、それはできない』と声を出すシステムという考え方は、非常に空想的だ。そのようなAIは、どんな問題にも過剰だ」。国防総省の非常に複雑で野心的なプロジェクトが、設計者の想像をはるかに超える成果を上げるのは、SFの世界でしかあり得ない。

スカイネットや、殺人AIに関する類似のファンタジーの場合、悪のロボットの設計者の意図やスキルはしばしば無関係とみなされます。機械知能は、利用可能なすべてのデータを突然吸収したり、複数のシステムを統合して統一された意識を形成したりすることで、自らを活性化します。これは理にかなっているように聞こえますが、AIは本質的に互いにうまく連携できないことに気づくと、話は別です。

「機械の賢さについて語る時、人間はつい擬人化して誤った考え方をしがちです」とウィルソンは言う。「AIは自然な分類ではありません。同じアーキテクチャ上に構築される必要もありません。同じアルゴリズムを実行するわけでもありません。世界を同じように体験するわけでもありません。そして、同じ問題を解決するように設計されているわけでもありません。」

ウィルソンは新作小説「ロボジェネシス」 (6月10日発売)で、モノリシックでも群体精神も持たない高度な機械という概念を探求している。「ロボジェネシスでは、世界にはさまざまなタスクのために、さまざまな人々によって設計された多くの異なるAIが存在し、人間に対する関心の度合いもさまざまです」とウィルソンは言う。「そして、それらは人類に対するさまざまな危険を表しています。」 言うまでもなく、ウィルソンは邪悪なロボットの神話を喜んで利用している。スティーブン・スピルバーグがオプション契約した「ロボポカリプス」には、アーコスと呼ばれる比較的古典的な超知能AIの悪役が登場する。しかし、 「ターミネーター」と同様に、これはフィクションだ。これは楽しい。アーコスの動機はより複雑で正当化できる一連の動機だが、スカイネットの遺産に匹敵する新しい邪悪なロボットは存在しない。

スカイネットは、自動化された暴力という単独の神話ではなく、ロボットに関する複数のSF神話が絡み合った集合体です。非常に有能で、非常に複雑な破壊任務を遂行します。これには、自動歩兵、破壊工作員、そして航空戦力の大量生産に必要な資源の収集と管理も含まれます。そしてスカイネットは自意識を持っています。SFでは、機械はいつか知覚を持つようになると予言されているからです。これは過去のファンタジーに基づいたファンタジーであり、非常に面白い作品です。

ハリウッド作品に査読が必要だと言っているのではない。しかし、架空の殺人ロボットは一種の修辞的な宙ぶらりん状態にあり、それが、実在する、潜在的に致死的なロボットに伴うリスクを理解する私たちの能力を曇らせている。英国の国家安全保障への脅威に関する記事で、「事態が本当に悪化した場合、アーサー王が悠久の神秘的な眠りから目覚め、あの緑豊かな美しい国を守るかもしれない」と書かれていたらどうだろう。スーパーコンピューターよりも超自然的な、実在しないAIであるスカイネットへの数え切れないほどの絶え間ない言及と比べて、それが馬鹿げていると言えるだろうか?ドローンによる攻撃や株価の自動変動は、『ロード・オブ・ザ・リング』に登場する死霊術師の王サウロンと同じくらいスカイネットと関係がある。

だから、ターミネーターの核となるプロット装置を、自動化の落とし穴に関する既成概念として持ち出すときは、自分が実際に何をしているのかを理解してください。偽りの現実に召喚された邪悪な悪魔について話しているのです。あるいは、スティーブン・ホーキングの論説の場合、自分が実際に何を読んでいるのかを理解しておいてください。一見すると、絶滅レベルの脅威に関する奇妙に簡潔な警告のように見えます。実際には、SFには素晴らしいアイデアがあるという話で、ジョニー・デップ主演のこの映画をチェックしてみるといいでしょう。もしかしたら、ロボットが私たち一人ひとりを滅ぼすのも、まさにその方法なのかもしれません。